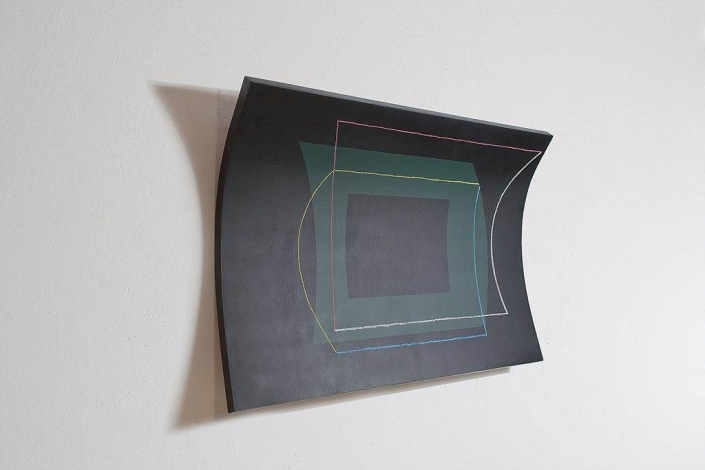

이정태 개인전 – Curved window

2017. 9. 8 – 9. 27

흐릿하게 쌓여져가는 삶의 누적을 빡빡 긁어모아 명확한 무언가로 환원했다. 그런데 그렇게 간신히 끄집어낸 무언가를 또 다른 언어로 다시 설명해야 하는 번역의 과정이 과연 나와 내 작업에게 유용한 행동인지는 아직도 잘 모르겠다.

가령 내가 ‘x’를 안다고 치자. 그리고 “나는 ‘x’를 알고 있다”라는 완성된 문장으로의 정리를 통해 나를 모르는 사람도 그 문장을 보고 내가 ‘x’를 안다는 사실을 알 수 있다. 하지만 앞의 과정을 통해 나는 과연 ‘x’를 안다고 할 수 있는지 스스로에게 반문해 봄과 동시에 본의 아니게 앞으로도 ‘x’를 알고 있다고 해야 하는 문장에 대한 책임을 짊어질 수밖에 없다. 때문에 문자라는 도구로 나 스스로 내 작업을 무언가로 규정짓고 문장에만 얽매이게 하는 어리석은 짓을 하는 것은 아닌지 불안하고 몹시 조심스럽다.

지난 몇 년간의 내 작업은 그림자의 상징성에 근간을 두고 주로 그림자와 관련된 이미지나 형태를 가진 작업으로 전개되어왔다. 그리고 재작년부터는 그림자 작업과 함께 진행되어 온 것이 ‘창(窓, Window)’ 작업이다. 창 작업은 그림자 작업과 분명 엇비슷한 부분이 있지만 재현의 정도나 각각의 프로세스 자체가 판이하다. 그림자 작업이 아웃도어 작업이라면 창 작업은 인도어 작업이라고 간편하게 답한다면 너무 무책임한 것일까. 지금에 와서 돌이켜보면 창 작업은 재현 중심적인 그림자 작업에서 오는 일종의 갑갑함을 풀어내고 결여된 무언가를 채워나가기 위해 반드시 해야만 했던 선택이었을지도 모르겠다. 어쨌든 그림자 작업과 창 작업은 이러한 관계를 맺고 서로 상응하며 내 작업 전반에 자리하고 있다.

이번 전시에서 선보이는 작업의 대부분은 창 혹은 그것과 유사한 형태의 이미지들로 구성된다. 수직과 수평, 정면과 측면 등 보편적으로 사용되는 기준(또는 인식)을 전복시켜 재해석이 가능한 상태로 작업을 진행하는 것까지가 내 소임일까.

곡선이면서 동시에 직선인, 무엇이라고 쉽사리 규정하기 애매한 형편은 움직임을 통해 이해하고 극복할 수 있다. 바로 이 물리적인 착시가 내가 이 작업을 통해 나누고자하는 핵심의 실마리이다. 작업은 그것을 수직과 수평을 혼용한 이미지로 제시하고 있다. 더불어 이 시각적 착각을 유발하는 바탕인 나무판과 PP벨트(또는 와이어)의 대치 상황 또한 분명 흥미로운 부분을 찾을 수 있다. 나무판을 강제로 휘게끔 하려는 PP벨트의 장력과 그리고 그것을 버텨내는

나무판의 강한 저항 상태 그 자체만으로도 팽팽한 긴장감을 확인할 수 있다.

문득 이런 생각이 든다. 작업에서의 이러한 의도적 착시와 강제적인 변형 의지는 ‘x’이기도 하고 ‘y’이기도 하고 싶어 하는 (혹은 이어야만 하는) 내 가슴 속 깊은 곳에 자리하고 있는 응어리의 곪아터짐일까. 아니면 지금 내가 직면한 현실에 대한 본능적인 몸부림일까. 그것도 아니라면 나 스스로에게 건네는 심심한 위로라고는 할 수 있을까. 나와 나 자신 그리고 나를 둘러싼 일상의 충돌에서 생겨난 정체불명의 파편 같은 이 전시가 어떤 의미로 남을지는 나도 알 수 없다. 여기까지의 두서없는 나열은 내 나름의 정리일 뿐 그 이상도 그 이하도 아니다. 각자 삶의 기준은 스스로가 정하듯, 작업에 대한 해석 또한 각자의 몫일 것이다.

작업에서 나는 창작자임과 동시에 중계자이기도 하다. 완성된 작업은 내가 타자와 교감하기 위한 수단이자, 일종의 놀이 도구로서의 역할도 하기 때문이다. 부디 숨바꼭질하는 마음으로 어딘가에 숨어있을지도 모르는 무언가를 발견해 주길 기다려본다.

‘x’에게

2017년 8월. 이정태