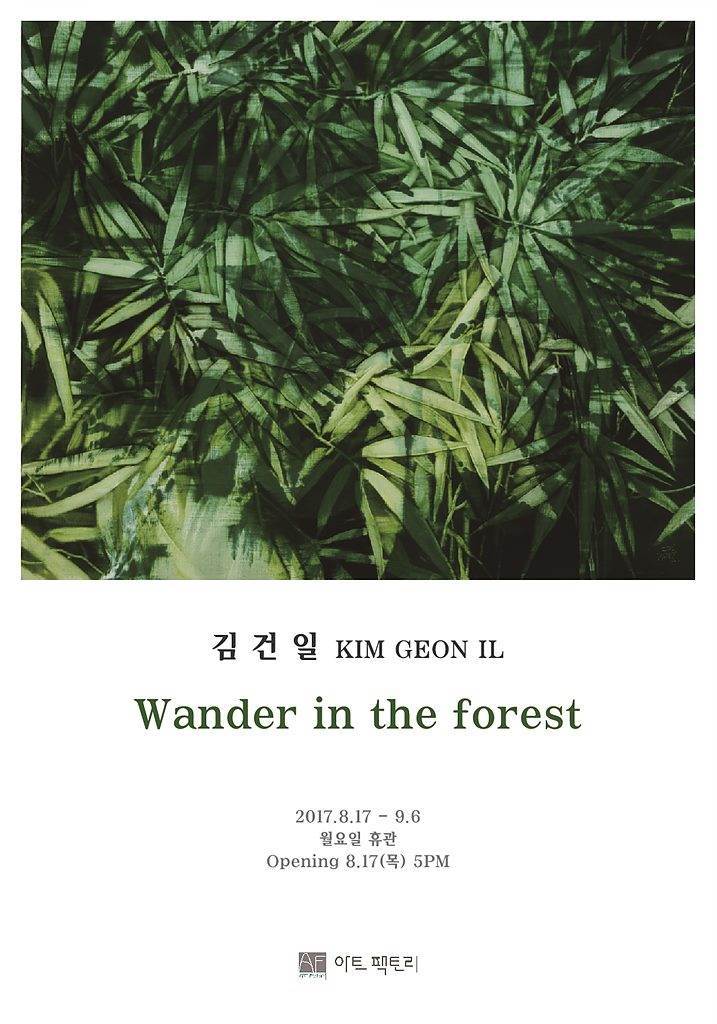

김건일 개인전 – Wander in the forest

2017. 8. 17 – 9. 6

지난 몇 년간 내 그림에는 풀과 이파리, 숲 등의 자연적 소재가 자주 등장한다. 이러한 소재의 경향성 때문에 어떤 이는 내가 관람자에게 시각적인 청량감과 정서적인 편안함을 주려고 ‘녹색의 자연물’을 그린 게 아니냐고 생각할 수 있다. 하지만 내게 그런 자연물들은 단순히 ‘심미적 감상물’이 아니다. 나에게 풀, 이파리, 숲은 ‘기억’과 ‘욕망’에 대한 연상을 자극한다.

멀리서 숲을 보면 ‘아, 저건 숲이다’라고 단박에 알게 된다. 밖에서 보는 숲은 뚜렷한 윤곽을 지닌 근사한 풍경으로 다가온다. 그 이미지가 너무도 분명해서 금세 알 수 있을 것만 같다. 그런데 막상 수풀을 헤치고 숲 속으로 들어가 보면 어떤가? 밖에서 봤던 숲과는 다른 모습들이 펼쳐진다. 사람이 인위적으로 개입하지 않아 자연의 야생성이 살아있는 숲일수록 그 안에는 이질적인 생명체들이 어지럽게 뒤엉켜 있다. 전체 숲의 매끄럽고 단일한 이미지와는 어울릴 것 같지 않은 개체들이 살고 있는 것이다. 일상에서 흔히 보는 길가의 잡초나 이파리들도 마찬가지다. 작년 이맘때쯤 동일한 장소에서 봤던 잡초나 이파리들은 간데없고 그 자리에는 예전에 못 보던 것들이 자라고 있다. 당시의 기억과 현재 내가 보고 있는 자연물들은 동일하지 않다. 잡초와 이파리에 대한 내 기억과 그것들의 현재 이미지가 겹쳐지더라도 ‘어긋남’을 피할 순 없다.

기억도 이와 유사하다. 겉에서 관찰한 과거의 기억은 바깥에서 본 숲의 선명한 풍경처럼 우리가 구성한 내러티브의 형식을 갖춘 이야기로 인식된다. 이렇게 익숙한 방식으로 구성된 이야기는 대번에 알 수 있다. 그런데 기억의 속살을 가만히 들여다보면 기억은 일관된 방식으로 매끄럽게 짜인 게 아니다. 기억하고 싶지만 기억하지 못하는 조각들은 누락되기도 한다. 잊고 싶지만 계속 떠오르는 기억들은 여전히 남아있기도 한다. 시간이 지나면서 기억은 원형 그대로 남아있지 않고 조금씩 변질된다. 즉, 기억을 그럴듯한 이야기로 만든 것은 기억 그 자체에는 없다. 이런 맥락에서 보면 우리가 흔히 말하는 과거란 서로 다른 조각들이 꿰매져서 하나의 이불이 되는 ‘퀼트’처럼 조각나고 상이한 기억의 파편들이 인위적으로 누벼진 결과물일지도 모른다.

그렇다면 기억은 우리에게 무엇을 상기시킬까? 그건 아마도 모든 종류의 총체적인 욕망이나 욕구일 것이다. 꼭 좌절된 욕망만 아쉬움과 미련으로 기억의 지층에 퇴적돼 있는 건 아니다. 욕망도 기억과 마찬가지로 변한다. 지금 보면 당시 욕망은 아무 것도 아닌 것일 수 있다. 그때는 별 것 아니었던 것들도 지금은 간절한 것이 되곤 한다. 나의 기억과 나의 욕망은 내 것이기 때문에 내가 명확히 알고 있다고 착각하기 쉽다. 하지만 그렇지 않다. 숲 속에 막상 들어가면 숲은 우리가 알던 모습과 다른 면모를 드러내듯이, 기억과 욕망의 숲 속으로 들어가 수풀을 헤치고 나무 사이를 걷다보면 우리가 잘 알고 있다고 믿었던 기억과 욕망이 실제와 다를 수도 있다. 내 그림에서 숲과 기억은 이런 식의 상관관계를 통해 얽혀 있다.

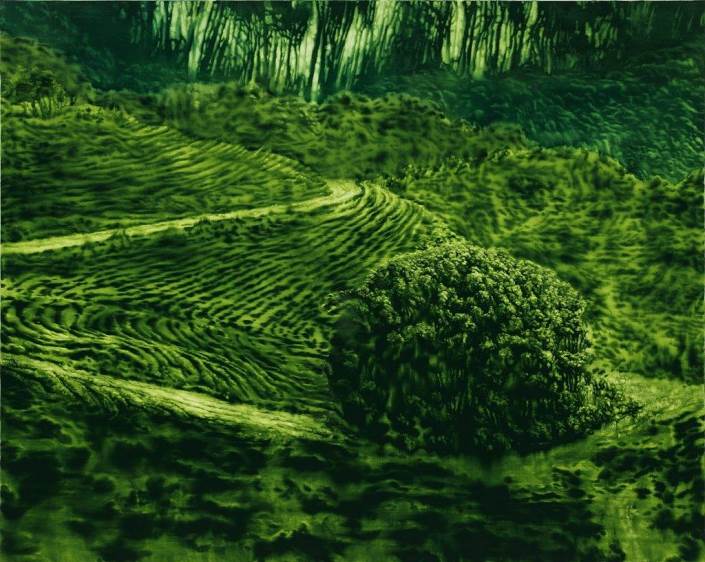

나는 ‘자연적 매개물’을 통해 기억과 욕망의 세계를 표현하고 싶었다. 따라서 작품 소재로 등장하는 구체적인 자연물들은 궁극적인 재현 대상으로서의 지위를 갖지 않는다. 단지 내가 드러내려는 기억이나 욕망과 ‘유비적 관계’에 놓여 있을 뿐이다. 초록의 자연물들은 기억과 욕망 속으로 들어가는 ‘문’이다. 나에게 숲은 실존하지 않는 풍경이며 기억과 욕망을 한 번 더 반추하게 하려고 만든 ‘상상적’이거나 ‘몽환적’ 풍경이다. 그 매개물을 통해 관람자들 역시 각자의 기억과 욕망 속으로 들어가 보는 기회를 가졌으면 한다.

캔버스를 물감으로 채우면서 그리는 대신 천을 손가락에 감고 캔버스에 발려진 물감을 덜어내고 지워가는 ‘오버랩’ 방식으로 그렸다. 잡풀을 예로 들면, 캔버스 전면에 단일 색을 칠한 후 천으로 지우고 닦아가며 과거 잡풀들이나 이파리 대한 기억을 그린다. 이 그림을 말린 후 그 바탕을 초록색으로 덮는다. 그리고 현재에 달라진 잡풀들의 모습을 동일한 방식으로 닦아나가며 그린다. 어떻게 닦아나가느냐에 따라 처음 그려졌던 들풀들의 모습은 달라진다. 어떤 부분은 도드라지고 어떤 부분은 감춰진다. 우리의 기억도 부분적으로 감춰지고 드러난다. 붓으로 그리는 것을 쌓는 것이라고 한다면, 물감을 닦는 것은 기억과 욕망의 숲 속으로 들어가 수풀을 하나씩 걷어내며 여러 가지 기억과 욕망을 탐색하는 모습과 상응한다.

■김건일