나는 우리, 우리가 그리는 안식처

2015. 7. 10 – 7. 29

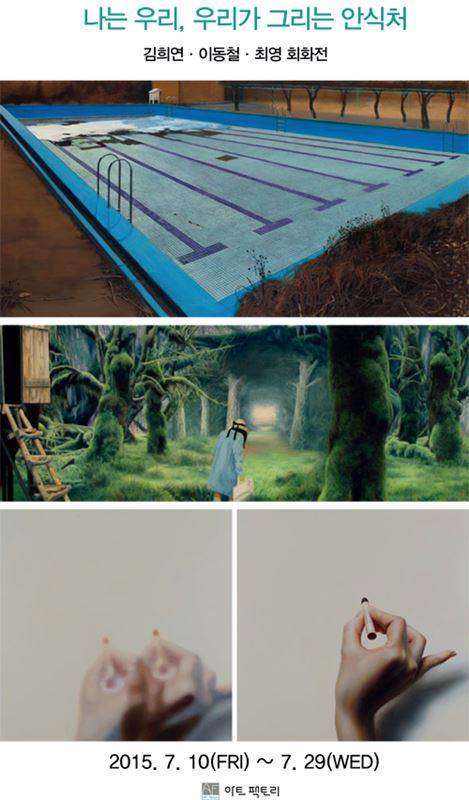

나는 우리, 우리가 그리는 안식처 : 김희연, 이동철, 최영 회화전

여러 가지의 감상이 뒤얽힌 우리 삶의 부분들을 돌아보다.

갤러리가 있는 서촌 골목에서, “어제는 무슨 고민을 했을까? 1주전에는? 한달 전에는? 거봐.. 어차피 뭘 고민 했는지도 기억 안 나는데 지금 왜 또 고민을 하고 있어. 고민을 해서 고민이 없어진다면 세상에 모든 고민은 없겠네.” 라는 글귀를 우연히 읽은 적이 있는데, 누군가가 이 도시에서 살아가는 우리들에게 조용히 건네주고 싶은 말인 듯 공감한 적이 있다.

고즈넉한 서촌 분위기와도 사뭇 잘 어울리는 이번 전시에는 우리들의 삶의 반경에서 문득 돌아보게 되는 어떤 안식처와도 같은 풍경들이 펼쳐질 것이다. 그들이 그리는 현실세계는 지극히 진지하게 받아들여질 뿐만 아니라 작가의 이상향 또는 영혼의 안식처로써의 기능을 하는 세계로 볼 수 있다. 작가들의 붓 끝에서 창조된 이 세계 안에서 그들의 소망은 어느 정도 환상과 꾸며진 형식으로써 충족되며 본능적 욕구 해소의 공간 역할도 할 것이다.

김희연의 시선으로 그려진 장소는 사뭇 진지한 공기가 드리워져 있다. 아무 소리도 들리지 않는 고요가 감도는 그 공간은 원근감마저 모호하지만 주변 변두리의 풍경들은 그의 숨결이 담긴 붓질로 섬세하게 풀어내었다. 그 곳은 기다림, 휴식, 적막 이라는 이름으로 화폭 위에 다시 태어나 익숙했던 공간을 새롭게 마주하는 계기를 만든다.

이동철의 작품 속 풍경으로 이루어진 공간은 현실의 시·공간을 초월한 새로운 이상적 세계다. 삶에서 가장 순수하고 행복했던 기억의 편린들을 추려 재구성하여 그곳은 어떠한 구속도 없고, 결코 외롭지 않는 은밀한 이상향이다. 하인리히 뵐作 ‘어느 어릿광대의 견해’ 소설에서는 어린 시절과 고향, 일상적인 삶이 그가 희구하는 실제적인 이상향으로 언급하듯이 우리들이 추구하는 이상향도 ‘어느 곳에서나 존재할 수 있는 땅’이라는 가능성을 열어두고 살아간다면 지금 살아가고 있는 삶이 좀 더 풍요롭지 않을까.

최영은 시각에 관한, 회화에서 ‘본다’라는 고민을 이어가면서 이번 전시를 시작으로 신작을 진행했다. 안개가 자욱한 공항이나 바다위에 떠있는 배는 떠난 뒤에 찾아오는 어떤 느낌이나 허탈, 불안의 심리들을 내포하며 시각적으로 흐릿하게 표현한다. 과도기나 성찰의 시간은 멈춤이 아니라 한걸음 더 성장하기 위한 내딛음이다. 최영이 삶의 터전의 부분들을 돌아보는 시간을 충분히 갖고 잘 풀어나가 자신의 마음을 잘 감싸 안았으면 한다.

저마다의 꿈은 다르겠지만, 결국 행복을 통해 결과적으로는 안식을 염원한다. 그 꿈의 해석 능력은 일반인보다 작가에게 보다 더 감성적으로 녹아들어 있을 것이다. 작가들은 외롭고 공허한 감수성 앞에 멈추어 서서 관조하듯이 바라보며 그 느낌을 화폭에 자유롭게 발산하고 있다. 김희연, 이동철, 최영은 작품을 통해 우리 삶의 터전의 부분들에서 마주칠 수 있는 감성을 놓치지 않고 화폭에 재현하여 우리들이 쉴 수 있는 안식처를 면밀히 담아내고자 한다. 우리들은 인생의 고독을 경험하면서도 꿈의 목적을 위해 나아가는 산책자이다. 그 보행 아래 걸려든 풍경이 감상자에 따라서는 이상향 또는 안식처로 비춰질 수도 있고 또 폭 넓은 맥락 안에서는 여러 가지 생각거리를 주기도 할 것이다.

끝으로 김희연, 이동철, 최영은 이제 관심을 받기 시작한 작가들이다. 이러저러한 인연으로 의기투합하여 기획된 이번 전시를 계기로 이들이 화단에서 더욱 주목받는 소중한 작가들이 되기를 바란다.■ 문예슬(아트팩토리 큐레이터)