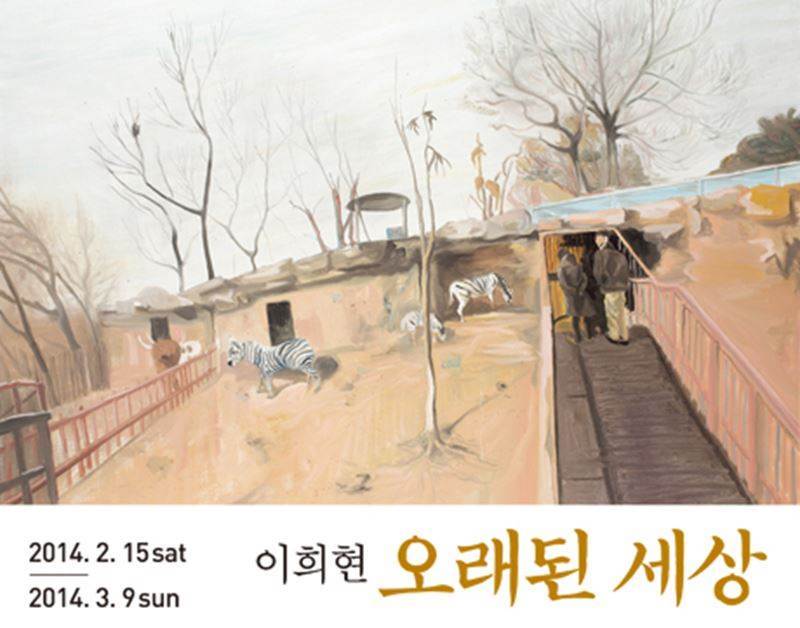

이희현 – 오래된 세상

2014. 2. 15 – 3. 9

우리가 사는 주변에는 오래되고 흔한 것들이 늘 그곳에 여전한 모습을 갖추고 있었다. 이 변함없는 세상에 뭔가 진지하고도 새로운 표현의 욕구와 느낌이 어느 한구석에선가 육성되지 않으면 그것이 권태와 우울의 이유인 줄 알고 있다.

이 지루하고 인내심 많은 세상과 문제를 내고 답을 작성해야 하는 상호 간은 피할 수 없는 관계가 되었다.

지난 시절의 기억이 머무는 곳을 배회하는 것은 습관이거니와 과거와 현재의 사이에 기억을 이입 시켜 흥미로운 반응이 일어나는 이유이기 때문이다.

새는 항상 가장 높은 나무의 가지 끝에서 소실점 없는 자유로운 세상을 응시하는 자세와 기능이 부러웠다.

대학 시절 얼굴을 가리고 윙윙거리는 세상의 소리를 고요하게 듣던 곳이 이 자리였고, 야음을 틈타 잠입한 학교 앞 어린이 대공원의 넓디넓은 잔디밭에 누웠던 곳이 바로 이 자리였다. 꽃이 피고, 가는 비가 소리 없이 나릴 때도, 눈이 펑펑 쏟을 때도, 붓을 내려놓고 달려갔던 곳이었다. 그날 검푸른 저 하늘 위에 나와 똑같은 자세로 나를 바라보는 또 다른 내가 있을 것이란 상상을 하게 된 것도 이곳 이 자리였다.

동물원 울타리를 사이에 두고 인간들의 시선과 비켜선 물기 없는 눈동자는 우리와 함께 하는 가장 먼 타자일 수밖에 없다는 나의 입장을 아는지 모르는지 동물원 우리의 그들도 여전히 이곳에 오랫동안 머물고 있었다.

잘 조성된 시설로 입양해 온 불행한 족속들이라는 생각 때문인지 그들 앞에서 느끼는 우울감은 예나 지금이나 감출 수가 없었다. 그곳엔 현장에 나가지 못하고 어린이를 위한 울타리 안에서 잠행을 일삼던 지난 시절의 어설픈 청년이 도드라지게 변주되어 보였다.

황록색 그늘 아래 시선 없는 노부부는 어디에서 오신 분들일까.

느티나무 사이로 빈 하늘을 바라보며 정물이 되어갔다.

어느 날 특별하지도 않은 공원을 찾아 고양된 감정을 누릴 수 있는 것은 내겐 참 축복이다.

세상의 모든 대상을 시(詩) 적으로 만드는 것은 옳은 것을 포기하지 않을 수 있는 높이로 정신을 들어 올린다는 뜻이다. 시는 포기하지 않는다. 그것이 시의 윤리라고 시인들은 이야기한다. 세상의 어떤 불행이라도 시 되게 할 수 있는 것은 그들의 정신 아니고서 가능하겠는가. 출구로 나오는 길에 해는 기울기 시작하여 광장의 그림자는 고요하고 분수의 물줄기는 하늘을 치솟다 떨어지며 하얀 소리를 내고 있었다.

오늘 이 지루하고 먼지 가득한 세상의 한 곳을 자상하게 배회하며 순간순간 또 다른 세상을 만들어 내는 표현의 욕구와 흥미로운 감흥이 내 안에서 헤엄치는 것을 감지할 수 있었다. 기쁨은 나만이 아는 것이라고 했던가.

철 지난여름 물에서 나온 것처럼 개운하고 따사로운 느낌이 광장에 홀로 선 나를 주저하게 하였다.

2014.1 이희현