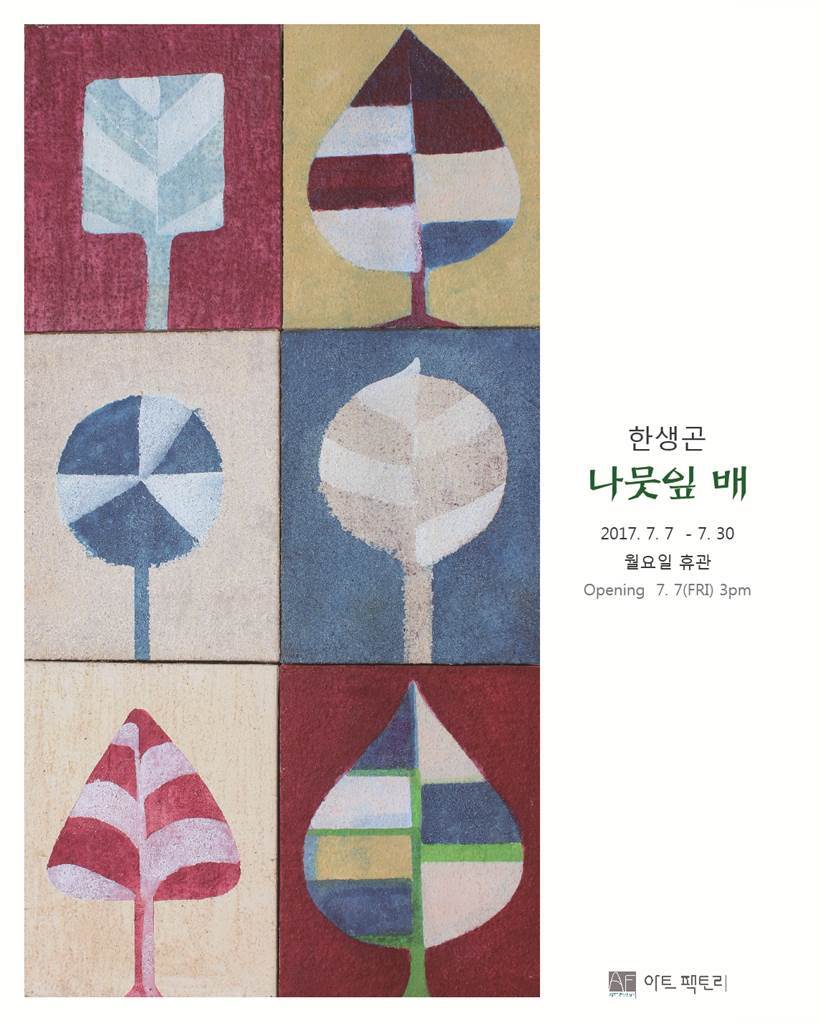

한생곤 Han, Saeng gon

1966 경남 사천생

서울대학교 미술대학 서양화과 졸업 및 동대학원 서양화과 졸업

개인전

2017 나뭇잎 배, 아트팩토리

2014 오래된 돌, 아트팩토리

2013 관파도, 갤러리 담

2012 땔감전 / 라우리안, 의왕

2012 놀이터 풍경 / 아트팩토리, 헤이리

2010 길의 노래, 마음의 노래 / 부남미술관, 서울

2009 우연한 초대 / 갤러리 담, 서울

2009 길의 노래 / 보우갤러리, 울산

2008 접시꽃 어머니 / 금산갤러리, 동경

2008 어머니의 하루 / 아트팩토리, 헤이리

2006 가겟집 / 갤러리 쌈지, 서울

2005 남이섬 나뭇잎 이야기 / 남이섬 레종 갤러리, 춘천

2004 나의 고향 / 2004 제비울미술관 창작지원전 / 과천

2000 이 동네 사람들 – 소묘 500장 / IN THE LOOP, 서울

1997 합창 / 덕원미술관, 서울

1992 신성한 문자와 미네르바의 부엉이 / 나화랑, 서울

단체전

2013 카스토리 / 아트팩토리, 헤이리

2012 대구아트페어 /엑스코, 대구

2012 Art Road 77 – With Art, With Artist! / 리앤박갤러리, 헤이리

2012 플랫폼 창고세일 / 인천아트플랫폼, 인천

2012 화랑미술제 / 코엑스, 서울

2011 대구아트페어 / 엑스코, 대구

2011 KIAF / 코엑스, 서울

2011 고향의 봄을 그리는 소년 / 국립어린이청소년도서관 외, 서울

2011 Art Road 77 – With Art, With Artist! / 리앤박갤러리, 헤이리

2011 화랑미술제 / 코엑스, 서울

2010 동네슈퍼(CORNER SHOP) / 길담서원 한뼘미술관, 서울

2010 우리는 거제도로 갔다 / 거제문화예술회관, 거제

2010 이상, 그 이상을 그리다 / 교보문고, 부남미술관, 한강선유도공원, 서울

2010 한국의 길 올레, 제주-올레전 / 제주현대미술관, 제주

2010 Art Road 77 – With Art, With Artist! / 리앤박갤러리, 헤이리

2010 아트대구 / 엑스코, 대구

2010 화랑미술제 / 벡스코, 부산

2009 대구아트페어 / 엑스코, 대구

2009 구보, 청계천을 다시 읽다 / 청계천 광장, 부남미술관, 서울

2009 전혜영갤러리 개관기념전 / 전혜영갤러리, 부산

2009 인간의 거울 – The Head 전 / 킴스아트필드, 부산

2009 Art Road 77 – With Art, With Artist!, 리앤박갤러리, 헤이리

2009 Art Road 77 – 9인의 발견 / 아트팩토리, 헤이리

2009 사랑이 이루어지는 섬- 지심도 / 거제문화예술회관, 거제도

2009 부산시립미술관 소장품 기획전 – 집산(House Mountain) / 용두산미술관, 부산

2009 현대미술의 5인전 / 갤러리 고은, 부산

2009 페페로니 신드롬 / 맥화랑, 부산

2009 즐거운 우리 집 / 임화랑, 부산

2009 의정부 부대찌개 49인분 / 의정부 예술의 전당

2009 꿈을 선물하다 / 조부경갤러리, 부산

2009 신세계 센텀시티 오픈 기념전 / 신세계갤러리 센텀시티, 부산

2008 부산비엔날레 갤러리 페스티발 -홍수연, 한생곤, 이재효 3인전 / 인디프레스, 부산

2008 부산시립미술관 개관 10주년 – 돌아와요 부산항에 / 부산시립미술관

2008 의정부 명물찌개에 반한 59인의 작가전 /의정부 예술의 전당

2008 소장품 특별전 – 전통과 현대사이 / 국립현대미술관

2007 선물- 아름다운 나눔 / 가람화랑, 서울

2007 꽃 필 차례가 그대 앞에 있다 / 북촌미술관, 서울

2006 그림, 문학을 그리다 / 문화일보갤러리,북촌미술관,평택남부문화회관

2006 광주비엔날레 열린아트마켓 / 광주시립민속박물관, 광주

2006 작은 것이 아름답다전 / 갤러리 다, 서울

2006 믿거나 말거나 박물관전 / 일민미술관, 서울

2006 스페이스 피스 개관 기념전 / 평화박물관, 서울

2006 신소장품전 / 국립현대미술관, 과천

2006 바깥미술 / 자라섬, 춘천

2005 만발하다 – 태백, 생명 / 구와우, 태백

2004 아시아의 지금, 에피소드 / 청주예술의전당, 청주

2004 꼭꼭 숨어라 머리카락보인다 / 제비울미술관, 과천

2004 작업실리포터 / 사비나미술관, 서울

2002 대한민국청년비엔날레 /대구문화예술회관

2002 강호의 뻐꾸기 /영주시민회관, 청주예술의전당

2001 이재효,한생곤 2인전(부산 롯데호텔)

2000 헤이리 아트 밸리 [보임과 들림] /파주

2000 덕수궁 열린 미술 마당 /덕수궁, 서울

1999 300개의 엽서 / IN THE LOOP, 서울

1997 개구리 / 덕원미술관, 서울

1996 걷는 사람들 / 덕원미술관, 서울

1995 걷는 사람들 / 덕원미술관, 서울

1994 새로운 전망 / 모란미술관, 경기도

1994 걷는 사람들 / 청남아트갤러리, 서울

1994 걷는 사람들 / 서남미술관, 서울

1993 직립보행 / 이콘갤러리, 서울

1993 걷는 사람들 / 관훈갤러리, 서울

1993 차세대 예감 / 소나무갤러리, 서울

1993 이강우,오수산나,한생곤 / 인데코갤러리, 서울

1992 신세대 / 백송화랑, 서울

1992 걷는 사람들 / 관훈미술관, 서울

1991 드로잉의 지평 / 나화랑, 서울

1991 신세대 / 백송화랑, 서울