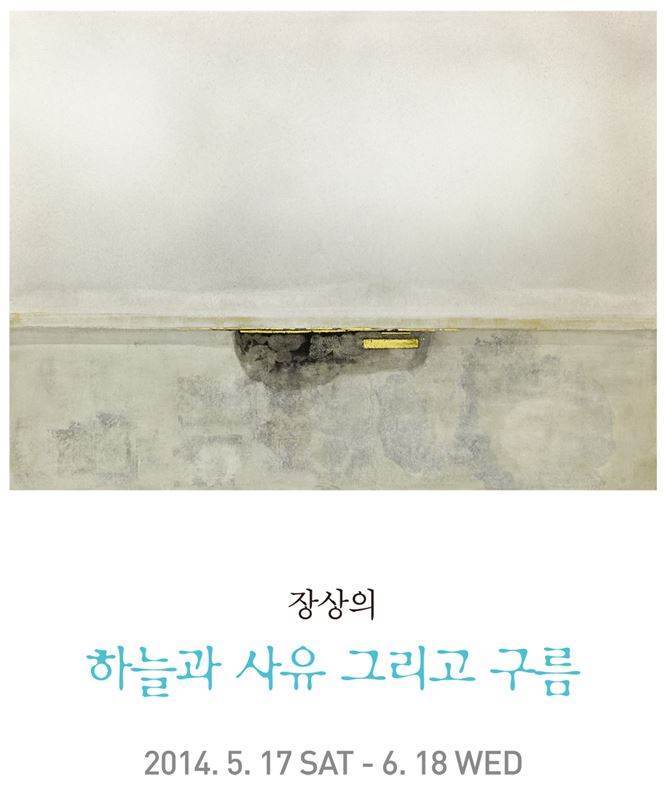

장상의 – 하늘과 사유 그리고 구름

2014. 5. 17 – 6. 18

하늘과 사유 그리고 구름

창문 밖, 멋들어진 붉은 소나무 가지 사이로 조각하늘이 보인다.

눈뜨면 보게 되는 하늘이건만 그 하늘을 잊고 살았다.

잊고 사는 것이 어디 하늘뿐인가 만은.

하늘.

우리는 어디부터 어디까지를 하늘이라고 하는가

한때는 멀리 수평선위에 떠있는 하늘이 하늘의 시작인줄 알았고

도시에 살면서 보는 빌딩숲, 마천루 뒤로 보이는 것이

하늘의 전부인 적도 있었고

산 너머 보이는 산능선이를 보고 가슴이 부푼 적도 있었다.

그 하늘에는 바람 따라 흘러가는 많은 구름이 있다.

뭉게구름, 새털구름, 양떼구름, 꽃구름, 흰 구름, 먹구름..

미처 외지도 못한, 혹은 그중에는 잊혀진 이름들도.

어제의 구름이 오늘의 구름이 아니고

오늘의 구름이 내일의 구름이 아니다.

대기의 순환이라는 건조한 언어로 설명되는 구름은

하나의 정점으로 확산되지도 않고 일시적으로 정해진 점도 없이 변화하지만

다른 한편에서는 질서 자체를 거부하는 거대한 그 무엇으로 표상된다.

그리하여 하늘에 떠있는 저 구름은 있다가도 없고, 없다가도 있으면서

인간의 마음에 무한한 형이상학적 사유를 자극한다.

이 흘러가는 존재, 흐르는 존재는 우리를 허망, 공허, 무상의 의미로

받아들이게도 하지만 무한한 그 세계로 건너가게도 하는 것이다.

그렇게 흘러간 구름은 반드시 삶속으로 회귀한다.

구름은 하늘과 땅 사이에서 상승과 하강이 반복되는 바람에 의해서

그 생명을 유지하고 변화하며 자기 가는 곳을 모르고

자유로이 정처없이 떠돈다.

長江流水何處去

白雲何處定處是

맑은 여름날 하늘에는 산이 걸려있고

바다에는 구름이 들어 있으며

손바닥만한 물웅덩이에 비추어진 뭉게구름으로

조그만 물웅덩이는 소우주가 되고

어디가 어디인지 분간할 수 없는 바다가 하늘이고

하늘이 바다이며 지평선 너머 끝없는 하늘.

그곳에 신기루같은 꿈이 있다.

금빛 꿈이 있다.

나는 그 꿈을 찾아 구름을 그리고 하늘을 그리고 있다.

구름과 함께 삶이 고요히 흐르고 있다.