임영숙의 밥-팍팍한 삶을 위로하다

2016. 4. 30 – 5. 19

홍경한 (미술평론가)

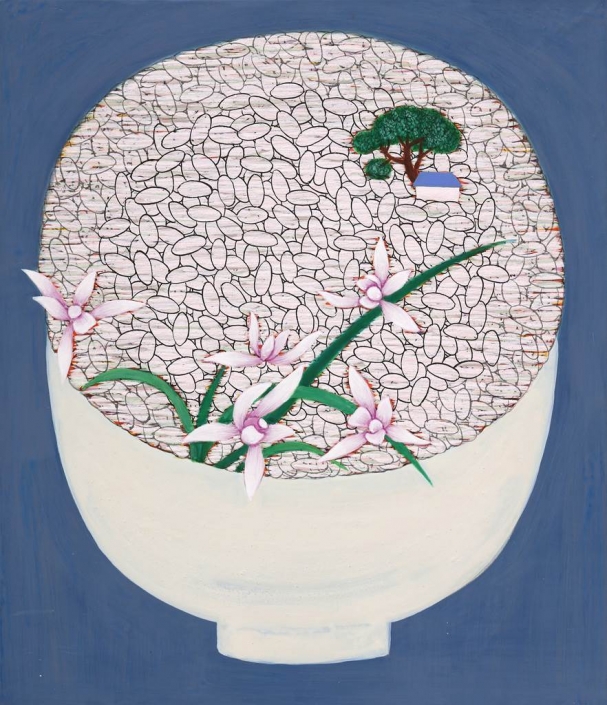

잘 짜인 구성 아래 놓인 인식력 높은 형상, 수수하나 사색을 가능케 하는 스토리, 각자의 의미를 지닌 채 청명함을 입은 형형색색의 꽃까지.

임영숙 작가의 그림에 등장하는 이 모든 사물은 작가의 의도를 품은 조타로 적절하다. 여기에 화면 한가운데 다소곳이 자리를 잡은 밥의 이미지는 세상을 바라보는 작가의 시선을 엿보게 하고, 단아한 사발(굽이 높은 고족접시처럼 보이는)은 현실이라는 텃밭을 훔쳐보게 한다. 이는 흡사 세상 다양한 이야기를 심연(心淵)으로 거둬 올려 쓴 일기와 같다.

그러나 가시적인 것과는 별개로 꿈과 현실이 뒤섞인 공상적 여운이야말로 임영숙의 그림을 더욱 흥미롭게 하는 장치이다. 왜냐하면, 그것은 외적인 세계로 사유를 확장하는 길을 트는 데다, 그림의 토대가 되는 민화는 나와 우리, 전통과 현대를 가로지르는 조형언어를 읽도록 만들기 때문이다.

하지만 무엇보다 눈에 띄는 지점은 의인화를 거친 그의 밥이 우리에게 무엇을 말하고자 하는지에 있다. 가만 보면 밥은 언제나 옹기종기 모여 소곤소곤 속삭인다. 비좁은 공간에 똬리를 틀었으니 사분거리기도 하겠건만, 무슨 이야기를 하는지 화사함이 만발한다. 궁금하여 살짝 귀를 들이대면 자연에 순응한 삶을 논하고 있음을 알게 된다. 살며시 눈을 맞추면 미감을 읊는 대화를 엿들을 수도 있다. 알콩달콩 밥의 대화는 그렇게 그의 그림 안에서 아기자기 사이좋게 온종일 이어진다. 따라서 임영숙의 밥은 그냥 밥이 아니다. 여유 없이 밀도 높은 공간에 의탁하고 살아가지만, 서로 기댄 채 넘치지도 모자라지도 않은 삶의 다른 말이다. 즉, 먹는 게 곧 사는 게 되어버린 세상에서 그의 밥은 우리네 모습이고, 거북이 등껍질 같은 여생 아래 버리기 힘든 기억이나 아픔들을 짊어지고 가는 이들을 위한 덕담이라는 것이다.

물론 이 기원의 말은 날기도 힘들고 가라앉기도 어려운 이들을 향한 희망의 다독거림이 되기도 한다. 밥을 받치고 있는 사발에도 의미가 있다. 임영숙에게 이 굽 달리 그릇은 곧 뭇사람들의 거처이면서 우리네 사회이다. 싫든 좋든 이 땅에 발 딛고 살아가는 이들에게 주어진 삶의 의탁이면서, 작가 자신을 포함한 공동체에 관한 표상이라는 것이다. 허나 그의 사발은 우울하거나 슬픈 초상을 하고 있지는 않다. 온통 아름다운 꽃들로 채워 놓은 것에서 알 수 있듯 밝고 청명한 세상이요, 건강과 다복을 기원하는 치유의 정원임과 동시에 시들지 않는 꽃밭이다. 때문에 기쁨과 행복, 즐거움과 정겨움, 찬미와 위로를 포함해 새로운 예술미의 구현은 그의 그림을 관통하는 핵심이라 해도 그르지 않다. 차용된 민화의 은은함과 소박함, 범인(凡人)들의 따뜻한 정서를 녹여낸 채 우리가 세상에 바라는 것, 미담에 대한 갈구를 응축해 놓고 있다.

다른 측면에서 보자면 임영숙의 그림은 애초 미(美)라는 수식어를 한 그림이 본질적으로 제 역할에 충실해야만 함을 단적으로 보여주기도 한다. 누구나 다가설 수 있는 소재를 통해 친근함을 유도하고, 밝고 정겹지만 서로 다른 삶을 살아가는 이들을 투영함으로써 팍팍한 삶을 위로한다는 목적의식이 명료한 것이 그 예이다. 결과적으로 임영숙 작가에게 밥과 그릇은 인간 삶의 여정을 함축하는 하나의 상징으로 자리한다. 외적으론 아픈 이들에게 희망을 전달하는 언어이면서 슬픈 사람들에게 아름다움을 심어주는 정원이고, 내적으론 자신만의 미적가치를 실현하기 위한 조형언어이기도 하다. 한편으론 순수한 미감을 바탕으로 전통적인 것과 현대적인 것의 조화를 잃지 않으려 늘 새로운 아름다움을 연구하고 시도해온 작가의 궤적과도 갈음된다.

20여 년동안 줄기차게 밥만 그려온 작가 임영숙의 그림에서 느낄 수 있는 인상은 이처럼 생(生)의 정겨움과 따뜻함으로 가득한 사랑의 풍요로움이다. 옥신각신 혹은 투박하고 거칠게 살아가야만 하는 현실은 그의 그림만큼 아름답지 않으나 그럼에도 희망을 잃지 않는 평범한 사람들의 쉼 없·는 화제를 담아내고 있다는 것도 눈여겨봐야 할 대목이다. (중략)