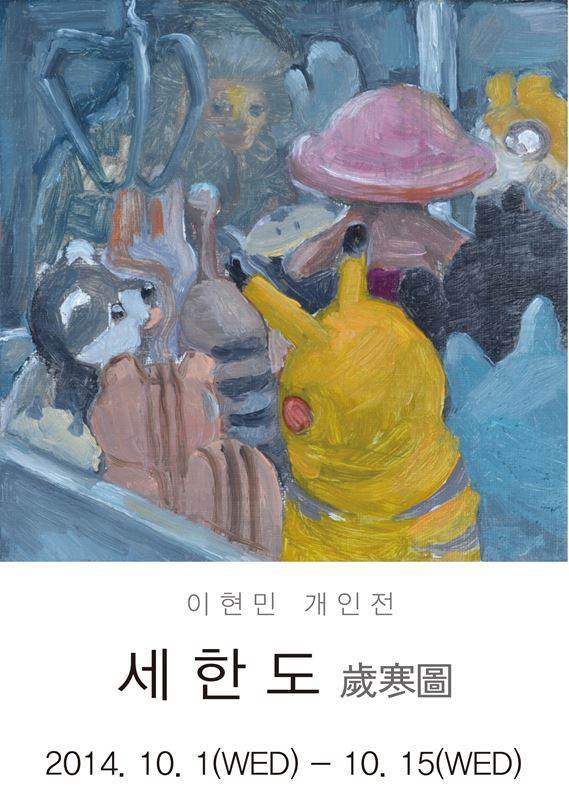

이현민 – 세한도

2014. 10. 1 – 10. 15

세한도(歲寒圖)

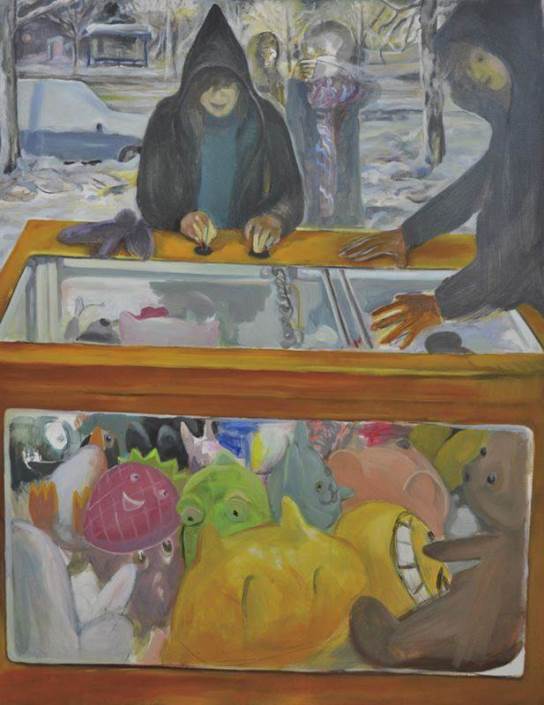

계절은 지체 없이 이동한다. 느릿느릿하지만 가차 없이, 회전 기계의 그것처럼 꾸역꾸역 돌아간다. 끝나지 않은 봄이 여름의 전위와 뒤섞인다. 그러나 나는 아직 지난 겨울을 보내지 않았다. 나는 여태 겨울의 그림을 마치지 못하고 뒤척인다. 하지만 문득, 내가 뒤척이는 겨울이 어쩌면 그 어떤 겨울도 아닐지 모른다고 생각한다. 그것은 지나간 많은 겨울의 편린들, 조각난 감각과 기억들이 만들어 낸 그림자 같은 것일지 모른다. 겨울의 환영 속에 칩거하는 동안 미래의 겨울이 곧 돌아올 테지. 그러면 나는 다시 겨울을 맞고 또 맞아 중첩되고 뒤섞이는 겨울 속에 있게 될 거다. 봄도, 여름도, 가을도, 그럴 것이다.

계절의 순환은 시간의 일방향을 방증하면서도 동시에 교묘하게 그것을 흐린다. 이러한 아이러니 속에서 나는 종종 과거와 현재, 그리고 실재와 허구 사이에 놓인다. 완전히 잊히지 않은 기억과 온전히 현재적이지 않은 현실, 그 사이에서 배회하거나 어정쩡한 모습으로 있다. 탈락되고 잘게 잘려진 기억들 그리고 그런 것들이 마구 호출되어 감전되듯 들러붙는 상태와 감정들, 무언가 비슷하면서도 다른 뉘앙스로 끊임없이 반복되는 이미지와 감각들에 늘 사로잡힌다.

이번 전시의 표제작인 <세한도>(2012)를 비롯한 일련의 작품들은 그런 배경에서 생겨난 그림들이다. 가깝게는, 바로 지금의 나와 주변의 가족들로부터 멀게는, 이제 어렴풋한 감각으로 화해버린 과거의 일들, 찰나의 빛처럼 스쳐 지나간 사람들과 풍경에 이르는 다양한 것들을 그리려고 했다. 그 가운데는 아주 오랫동안 밖으로 나오지 못하고 나의 마음과 생각 속에서만 생멸을 반복하던 것들도 있다. 반면, 전혀 모르고 있다가 우연히 건져 올린 단편들 혹은 불구의 기억들도 있다. 그것들이 발산하는 희미하고 먼 빛은 왠지 차갑다. 그리고 그것들을 보는 시간과 공기도 차갑게 느껴진다. 어찌 보면 그림이라는 과정 자체가 차가운 공기 안에 머무르는 감각과 비슷한걸까?

전시의 표제어인 “세한도(歲寒圖)”는 기존의 명시적인 상징성이나 컨텍스트가 아니라, 그림에 내재된 혹은 그로부터 발산하는 감각과 정서의 계기들을 강조하는 차원에서 썼다는 점을 밝혀 둔다. ■ 이현민