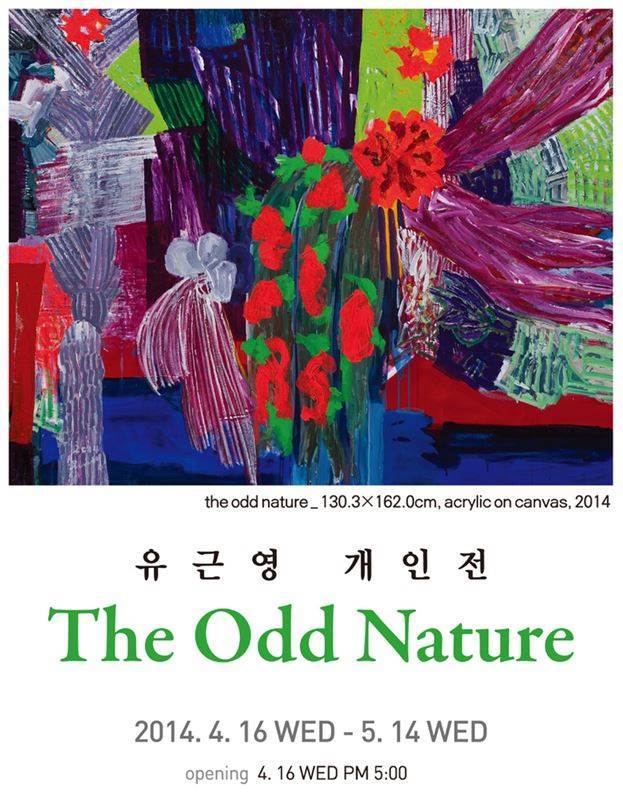

유근영 – The Odd Nature

2014. 4. 16 – 5. 14

유근영의 ‘자연’과 ‘그림’ (박정구(無籍 큐레이터)

오래 전부터 자연 속에서 규칙과 조화, 질서를 찾아왔던 서양은 그러한 자연의 원리를 신의 속성으로 이해하였고, 자연에 대한 관찰과 학습이 결국 신의 섭리는 밝혀 따르는 길이라 여겼다. 동양의 산수화 역시 자연의 일부로서 그 원리를 거스르지 않고 하나가 되고자 하는 수양의 일부였다.

한데 언제부터인가 사람은 자신이 밝혀낸 자연 속 규칙과 원리를 전부인 것으로 여겼고, 세상에 존재하는 모든 것과 그들에 대한 물음들이 자신의 규칙에 의해 속속들이 그리고 완벽하게 해석될 수 있다는 생각을 가지게 되었다. 당연히, 그러한 오만은 오래 갈 수 없었다.

가까이 보더라도, 실험실에서 아미노산을 만들어내고 염색체의 이중나선구조를 밝혀내면서 곧 인간이 생명체를 만들어낼 수 있을 것처럼 흥분했지만 그 길은 요원하며, 물질의 최소 단위라 여겼던 중성자와 양성자는 보다 작은 미립자로 이루어졌음을 확인했고, 우주 질량의 반을 넘는다는 암흑물질도 있다는 정도만 알 뿐이다. 그들의 ‘절대 지식’으로 해석했던 세계와는 다르다. 이뿐이겠는가… 빠르게 발전하는 인간의 지식은 오히려 겸손을 가르치며 한계를 깨우치고 있음을 본다.

근대 이래 미술은 그 내적, 외적 원인으로 여러 차례 회화를 존재의 극한으로 밀어붙였고, 그때마다 “회화는 죽었다.”는 이야기가 들려 나왔다. 하지만 보다시피 회화는 죽지 않았을 뿐더러, 요즘은 한 때 완전히 대세로 여겨졌던 장르들보다 우세한 양상을 보이는 것도 사실이다.

어떤 면에서 ‘회화’는 죽었으며, 어떤 회화는 ‘죽어 마땅하다’고 할 수도 있다. 하지만 많은 경우는, 용도폐기가 공룡의 멸종처럼 완전한 절멸을 의미하지는 않는다. 새로운 문제제기와 맥락을 통해 부활하는 순환이 사람이 만들어온 역사에서 반복되고 있음을 쉽게 보기 때문이다. 그래서 문제는, 새로이 문제를 제기하고 있는가 그렇지 않은가에 있다고 할 것이다.

우리가 ‘자연’이라는 말에 흔히 떠올리는 것은 사람의 손이 닿지 않고 스스로 존재하는 것들, 특히 인적이 없는 산야나 그곳의 동식물들이다. 미술의 소재로서 자연 또한 그러한 통념과 다르지 않아서, 자연을 대상으로 하는 그림이라면 ‘자연스럽게’ 풍경화나 산수화를 생각하게 되기 마련이다.

긴 시간 화가 유근영이 소재로 삼고 있는 것도 일단은 자연의 대상이다. 때로는 풍경화처럼 때로는 정물화처럼 보이는 것이 그의 그림이다. 그는 수학 시절 당시를 풍미했던 모더니즘 미술을 겪었다. 하지만 결국은 그런 미술을 버리고 한동안의 모색 끝에 자연 대상물에서 연유한 듯한 소재들로 화면을 구성했고, 언제부터인가 거기에는 ‘엉뚱한 자연’이라는 제목이 붙게 되었다.

대세인 그림에 의문을 품고 그것을 버린다는 것은 많은 면에서 주류로부터의 이탈을 의미하는 것이 아닐 수 없다. 하지만 공감할 수 없는 그림, 마지못해 억지로 그리는 그림을 그리지 않는 것은 예술가의 권리이자 무엇보다 중요한 자유의지의 실행이다. (아쉽게도?) 대세에 공감할 수 없는 틀을 가졌던 그는 자신이 제기한 문제에 대해 답을 내렸고 이후 스스로 납득할 수 있는 그림을 찾고 그려왔다.

‘자연’이라는 말이 들어가 있기는 하지만 그 앞에 ‘엉뚱한’이라는 수식어가 보여주는 바, 그의 화면에서는 눈에 익은 자연물을 찾기 어렵다. 현미경을 통해서나 보았음직한 식물의 미세구조, 혹은 기관들처럼 보이는 형태들이 쉽게 구분해 관찰할 수 있도록 제각기 염색이라도 된 듯한 이러저러한 색채를 띠고 배치되어 있다. 거기에 역시나 다양한 크기와 형태, 색채의 붓질이나 색면들이 어우러진다.

그러한 그의 그림은 미술은, 회화는 무엇인가에 대한 지적인 이념적인 혹은 주관적인 판단을, 나아가 독단을 거절한 그림이다. ‘그리기’, 그리고 거기에 관련된 본원적인 것들을 제거하거나 외면하는 그림, 미술 내부를 지향하고 있는듯하면서도 결국은 미술 외부의 것들을 끌어들여야만 존립할 수 있는 그림이 아닌, 어느 무엇도 아닌 바로 그림일 수밖에 없는 그림. 작고 마른 체구에 부드러운 외모 속에 담긴 단단히도 남아 있는 무엇이다.

자연물을 닮은 그의 형상들은 그에게 그리기를 통해 형과 색을 드러냄에 있어 균형과 조화, 그리고 절제를 잊지 않게 하는 겸손과 자제의 수단일 것이다. 그것이 그의 그림이다. 그는 그저 자연(물)을 빗대어 맘껏 그리기를 즐긴다. 그리고 나는 무수한 이론과 이념에 낱낱이 해부 당했다가 봉합된 박제처럼 멀뚱히 서있는 미술에서 발을 옮겨, 허름한 동네 한 가운데 그럭저럭 만들어둔 작은 공원에 앉아 이리저리 사람들을 구경할 때처럼 살아 있음을 느낀다.